Questions de méthode et éléments normatifs

Fixer le montant des prestations de compensation du handicap :

Agnès Gramain

Professeur en sciences économiques

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Préambule

3 modes de mobilisation de la solidarité collective

°

Politiques d’accessibilité (prévention tertiaire)

°

Revenus de remplacements

°

Financement des sur-couts (PCH/APA)

Définition juridique de la compensation du handicap

« La personne handicapée a droit à la compensation des

conséquences de

son handicap

quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge

ou son mode de vie. Cette compensation consiste à

répondre à ses besoins

…

Les

besoins

de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en

considération des

besoins

et des

aspirations

de la personne handicapée tels

qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-

même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle

ne peut exprimer son avis. » CASF Article L114-1-1

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

2

Préambule

Au cœur du financement public de la compensation du handicap

°

Place pour la subjectivité des personnes (« aspirations »)

°

Place pour la norme sociale (« besoins »)

°

Quelle articulation des deux ?

Se décline en trois questions distinctes

°

Comment passe-t-on des aspirations à des besoins personnalisés ?

°

Comment choisit-on la nature de la réponse aux besoins ?

°

Comment choisit-on le montant du financement de la réponse ?

La manière de réfléchir diffère selon la forme de prestation (nature/espèce)

°

en nature -> définition a priori d’un panier de B&S légitimes

°

en espèce -> la norme sociale ne porte que sur le niveau d’aide

°

Le cadre d’analyse des économistes correspond mieux à la logique des

prestations en espèce

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

3

Cadre analytique des études économiques

Quelques mots en « isme »

°

Conséquentialisme : seules les conséquences des actions comptent

°

Welfarisme : seules les conséquences sur le bien-être des individus comptent

°

Subjectivisme : la définition du bien-être est propre à chaque individu

°

les conséquences du handicap = les

différences de bien-être subjectif

induites

par le handicap

Une « compensation » à fixer en deux temps

°

1

er

temps : valoriser le différentiel de bien-être subjectif subi

°

Pose des questions de méthodes

°

2

ème

temps : fixer la part prise en charge par la solidarité collective

°

Pose des questions normatives

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

4

Cadre normatif

Deux conceptions classiques de la justice sociale pour guider l’action

publique

°

Critère utilitariste : maximiser la somme des bien-être individuels

°

Critère égalitariste : maximiser le bien-être du plus mal loti

Quelles implications pour la compensation du handicap ?

°

Critère utilitariste conduit à des conclusions éthiquement inacceptables

°

La prévalence du handicap est faible

°

Amélioration du bien-être couteuse

°

Les politiques de compensation du handicap s’ancrent dans une conception

égalitariste de la justice sociale

°

Critère égalitariste suppose de quantifier les différentiels de bien-être

°

Des personnes en situation de handicap avec et sans compensation

°

Des personnes en situation de handicap avec celles sans handicap

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

5

Quelles méthodes de mesure ?

Un même modèle de comportement

°

L’individu utilise au mieux ses ressources pour maximiser son bien-être

°

Ressources budgétaires financent des achats spécifiques et des achats non

spécifiques

°

1

ère

idée : mesure « directe » par

la valeur des achats spécifiques

Pb : suppose de déterminer ce qui est spécifique et ne donne qu’une borne inférieure

°

2

ème

idée : mesure « indirecte » par

les ressources supplémentaires

nécessaires

pour garantir à un individu donné l’accès au niveau de bien-être

qu’il aurait sans handicap

Pb : mesurer et comparer les niveaux de bien-être

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

6

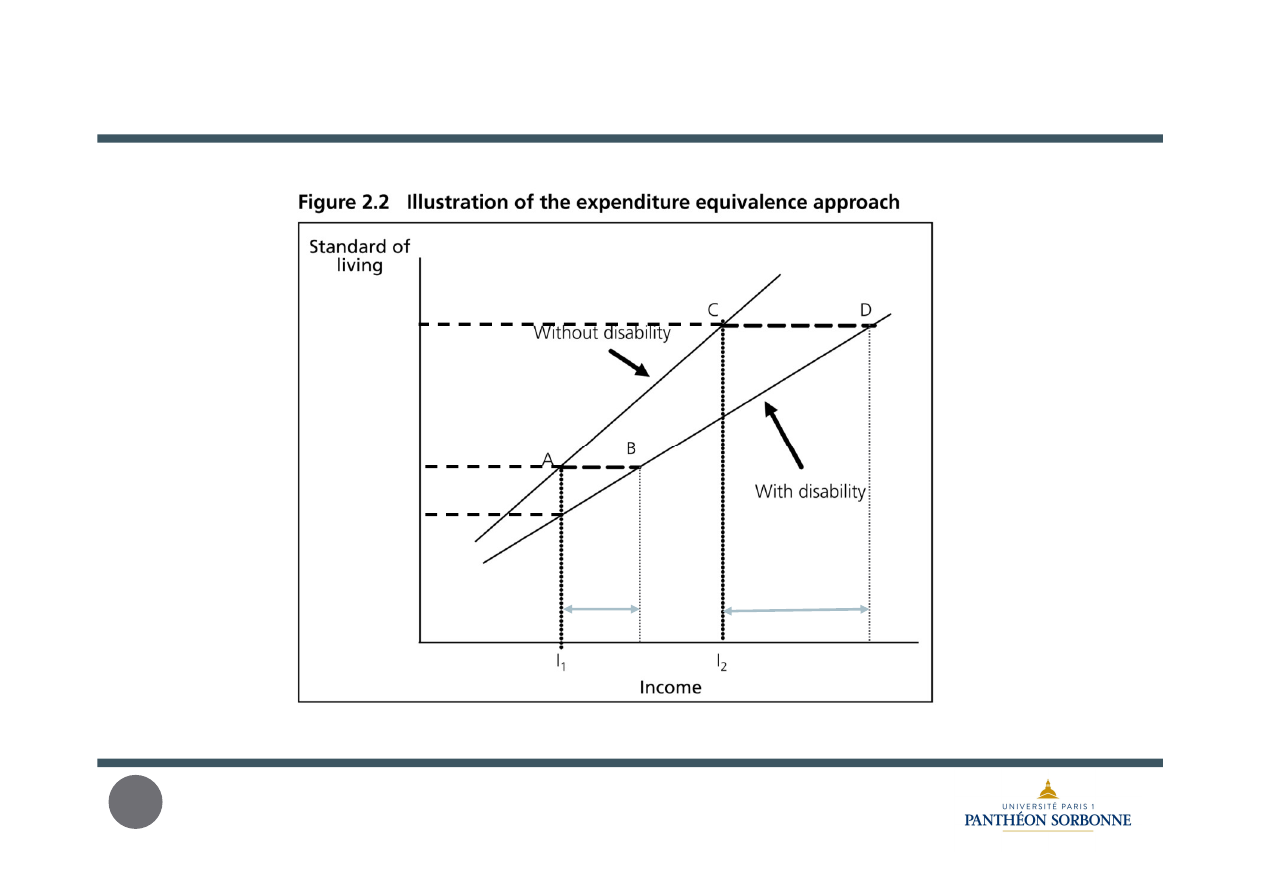

2

ème

idée : mesure indirecte

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

7

S

1

AH

S

1

SH

S

2

SH

Les deux principales méthodes utilisées

1.

Evaluation subjective du revenu nécessaire pour atteindre le BE actuel,

sans handicap

(ou l’inverse)

°

Principe sous-jacents

°

A bien-être donné, le différentiel de revenu capture les coûts induits par le handicap

°

Hypothèses sous-jacentes

°

Un individu est capable d’imaginer ce que seraient ses besoins non-satisfaits si il était

en situation de handicap (ou l’inverse)

°

Un individu est capable d’estimer le revenu nécessaire pour y répondre

Question : Dans quels cas peut-on faire confiance à cet exercice de pensée?

2.

Comparaison des revenus à équipement des ménages identique

°

Principe sous-jacents

°

A bien-être donné, le différentiel de revenu capture les coûts induits par le handicap

°

Hypothèses sous-jacentes

°

L’équipement des ménages capture le niveau de bien-être (entorse à la subjectivité)

°

Le lien entre équipement et bien-être est le même, en moyenne, que l’on soit ou non

en situation de handicap.

Question : Dans quels cas peut-on faire une telle hypothèse de comparabilité ?

Journée « Espaces, qualité de vie et situations de handicaps », MESHS - Lille (21 avril 2016)

8

D’autres pistes en guise de conclusion

°

Fragilité des méthodes usuelles

°

Exercice de la pensée acrobatique

°

Indicateur discutable de la qualité de vie

°

Hypothèse de comparabilité des sources de bien-être entre différentes

situations

°

Améliorer ces méthodes grâce à d’autres sciences humaines et sociales

°

Mieux comprendre les déterminants objectifs de la qualité de vie

°

Mieux repérer les sources d’hétérogénéité entre les individus

°

Suggestion de méthode alternative

observer le comportement des aidants

°

Indicateur indirect de la qualité de vie des personnes aidées

°

Comparable avec celui de personnes sans handicap